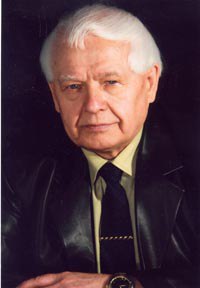

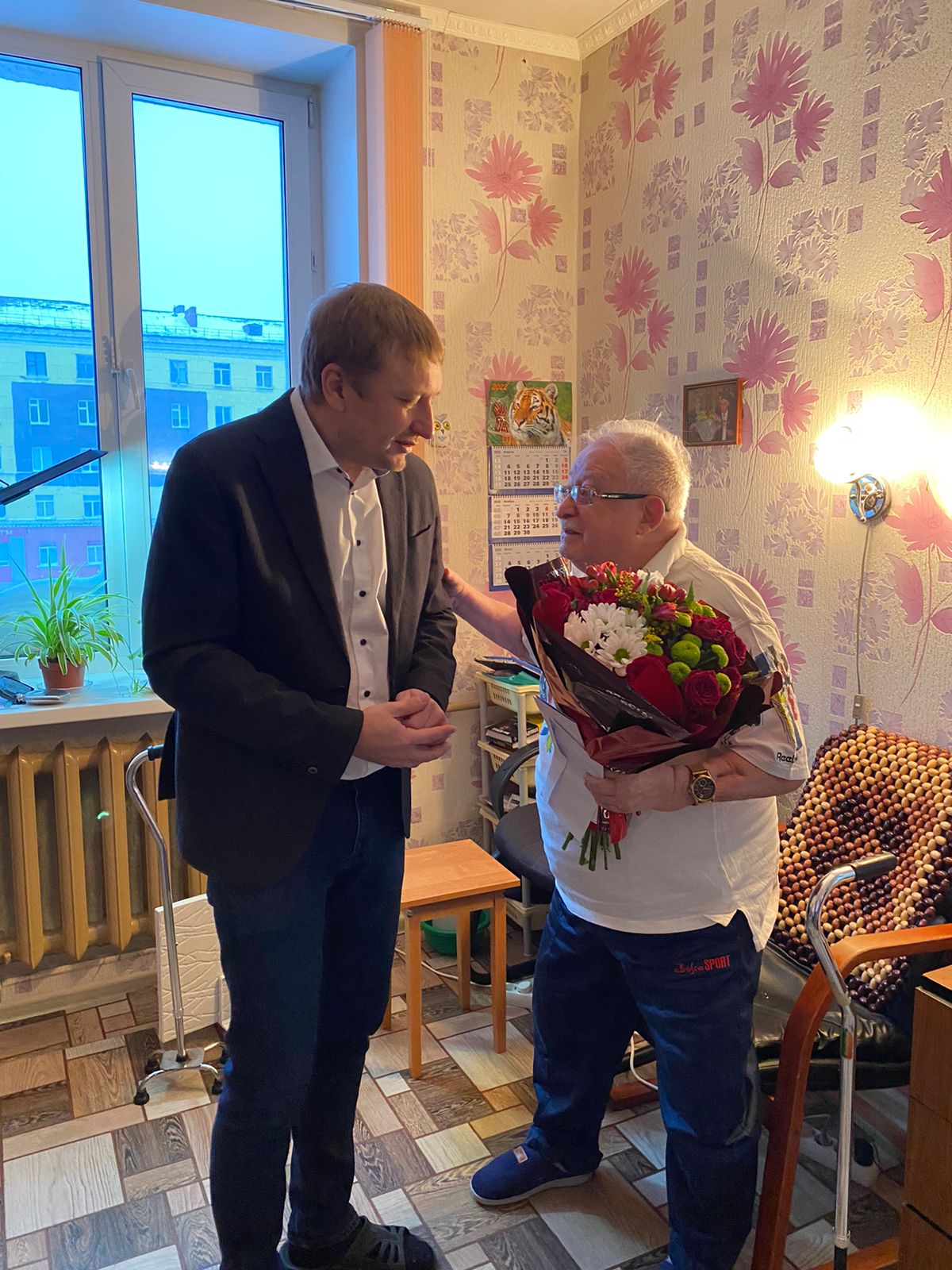

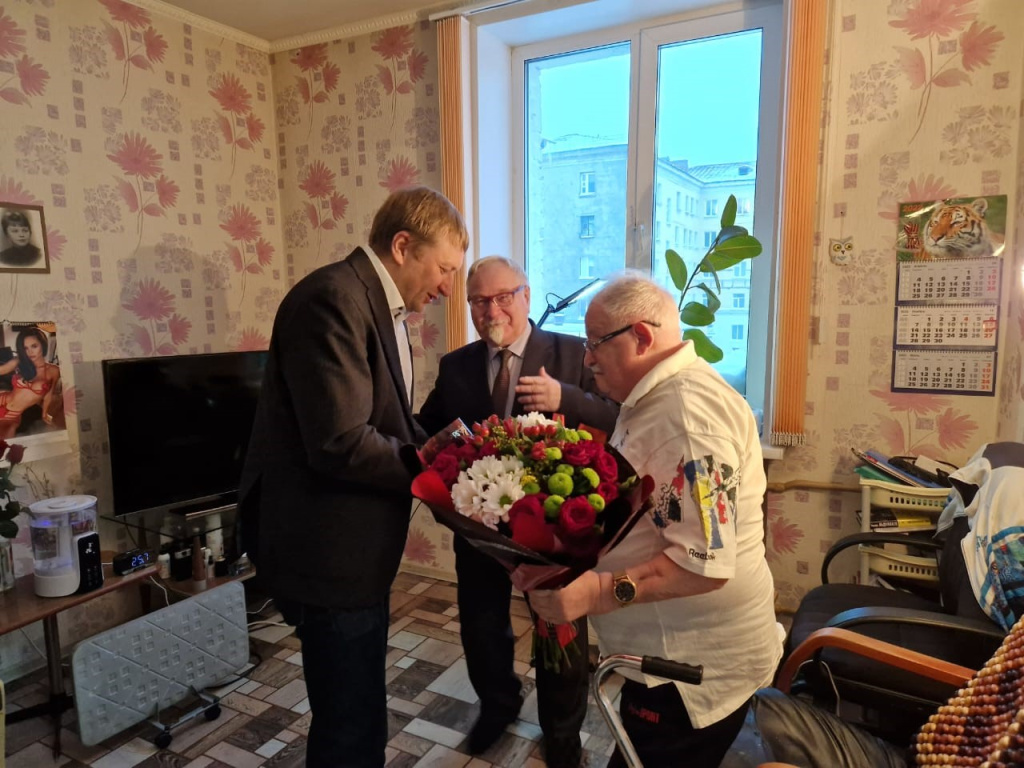

На занятиях ученого была особая атмосфера, которую описывают в своих воспоминаниях почти все его ученики...

«Седой, как лунь, худощавый и стройный человек легко поднимается на кафедру, окидывает глазами аудиторию, делает несколько вступительных фраз, и вот уже в зал летят стихи:

Тонка холодная кора земного шара,

В ней километров тридцать пять едва,

А в глубине его кипят расплавы,

Как подо льдом бурливая вода...

Затаив дыхание, слушают юноши и девушки стихотворные строки. Голос Федоровского звенит молодо и задорно. Некоторым казалось странным, что он рассказывал стихами о научных достижениях. Но студенты Норильского горно-металлургического техникума к этому привыкли и с нетерпением ждали появления Николая Михайловича на кафедре».

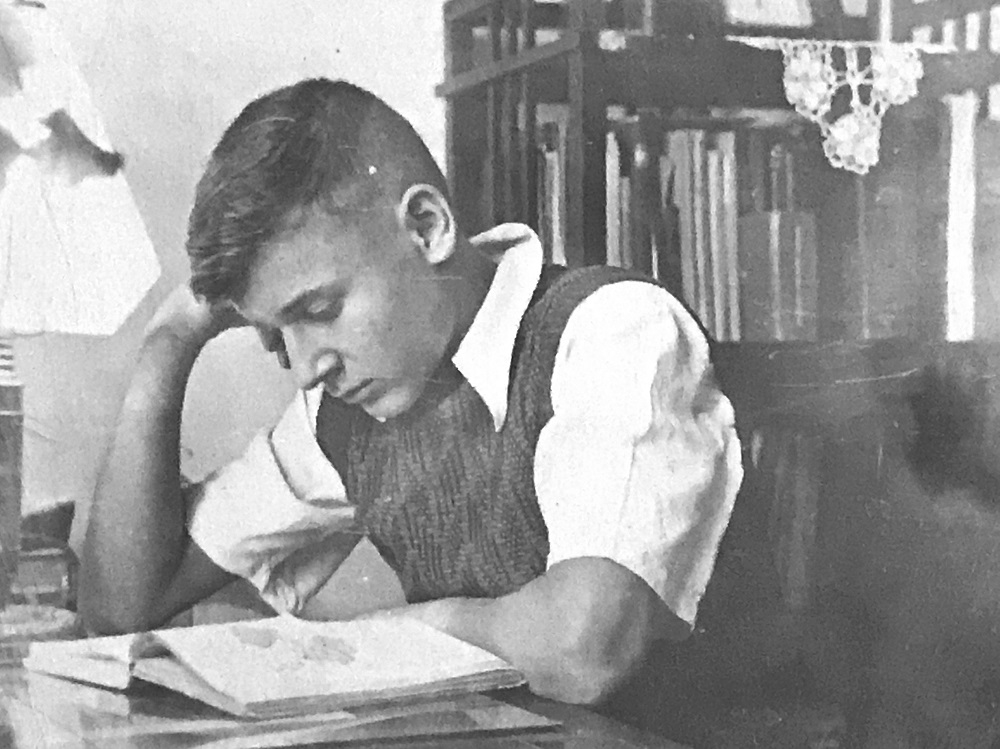

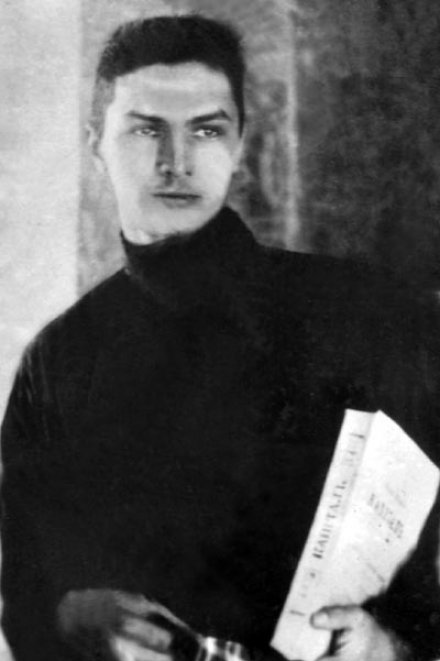

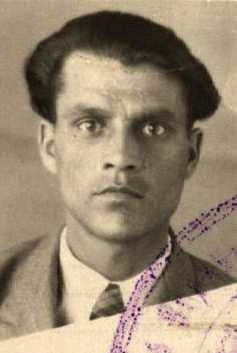

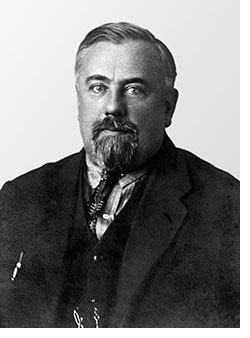

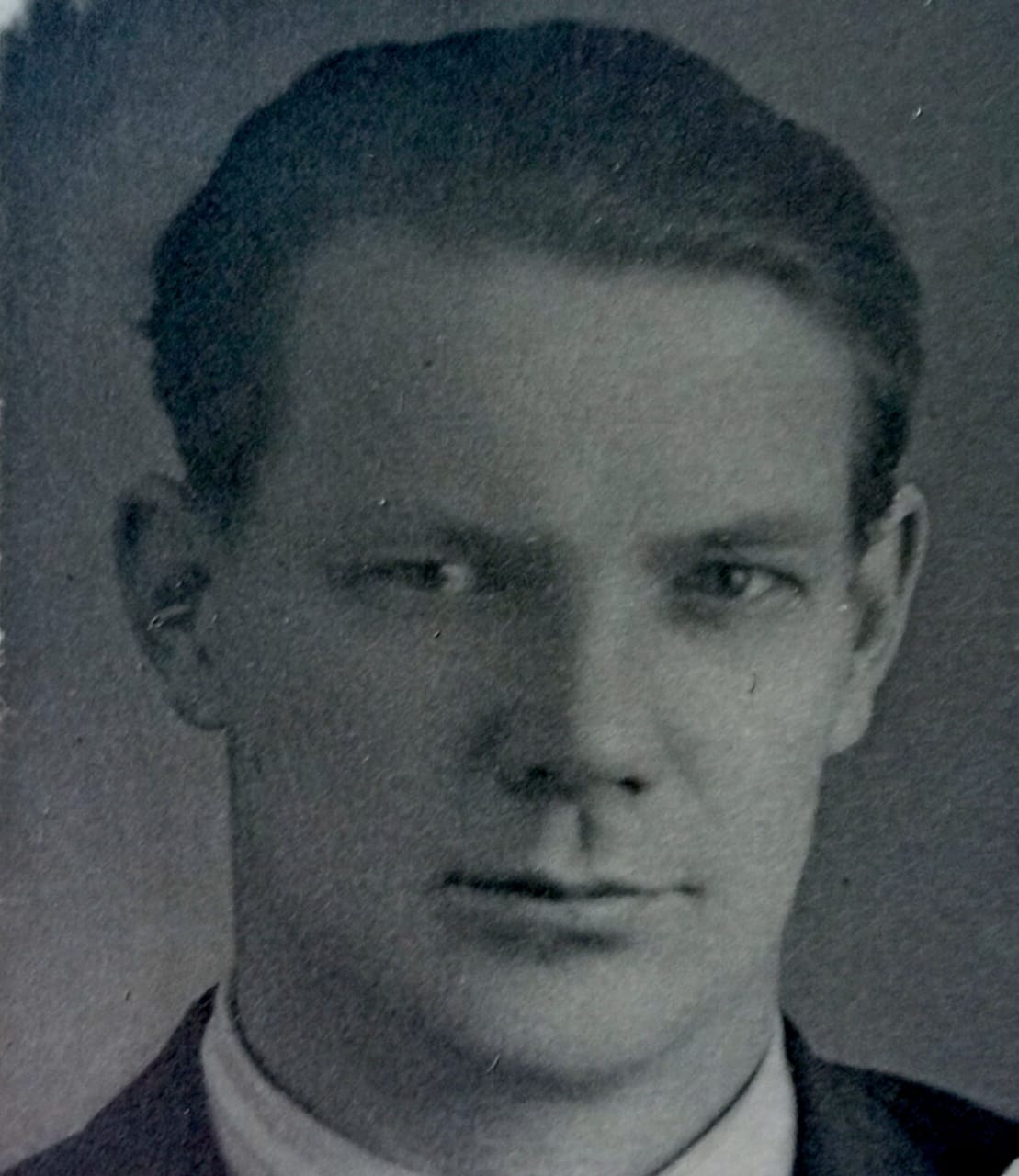

Николай Федоровский родился в ноябре 1886 года в Курске. Отец был присяжным поверенным, мать – учительницей. Когда ему было всего четыре года, он удивлял проходивших мимо дома людей, сидя на подоконнике и зачитывая им свежие новости из газет. В детстве любимым занятием будущего ученого была орнитология: он вел дневник наблюдений за птицами, хорошо знал повадки пернатых и подражал их голосам.

С Вернадским

Сдав экстерном экзамены в Саратовской гимназии, Николай поступил в Московский университет, на физико-математический факультет. Но через три года за участие в политической студенческой сходке его исключили из университета, и он остался без денег. Чтобы выручить хоть немного средств к существованию, молодой человек решил продать полученную в подарок коллекцию минералов в магазин фирмы-производителя.

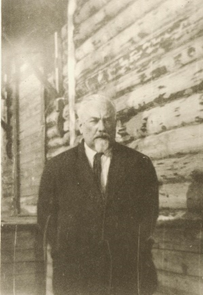

Коллекцию у него не приняли, зато предложили работу: собирать образцы минералов и отправлять их в Москву. В июне 1909 года Федоровский с другом приехали на Урал и занялись сбором камней, останавливаясь в пустующих летом школах. В одной из таких школ он встретился с учёным-естествоиспытателем Владимиром Вернадским. Академик предложил Федоровскому принять участие в его экспедиции и не раз хвалил молодого человека, отмечая его «острый глаз на камни». Вернадский пообещал ему помочь восстановиться в университете, но с двумя условиями: перейти на минералогическое отделение и провести геологоразведку по точкам, которые наметил академик.

Вернувшись в Москву, Федоровский узнал, что уже восстановлен в университете, и сразу же выполнил обещание. Именно с этого времени началась его тесная творческая связь с Вернадским, к которому все последующие годы он относился с чувством горячей благодарности ученика к дорогому учителю:

Ученый видит дальше, чем другие,

Работает над будущим страны.

И мысли, его сердцу дорогие,

Спустя десятки лет оценены.

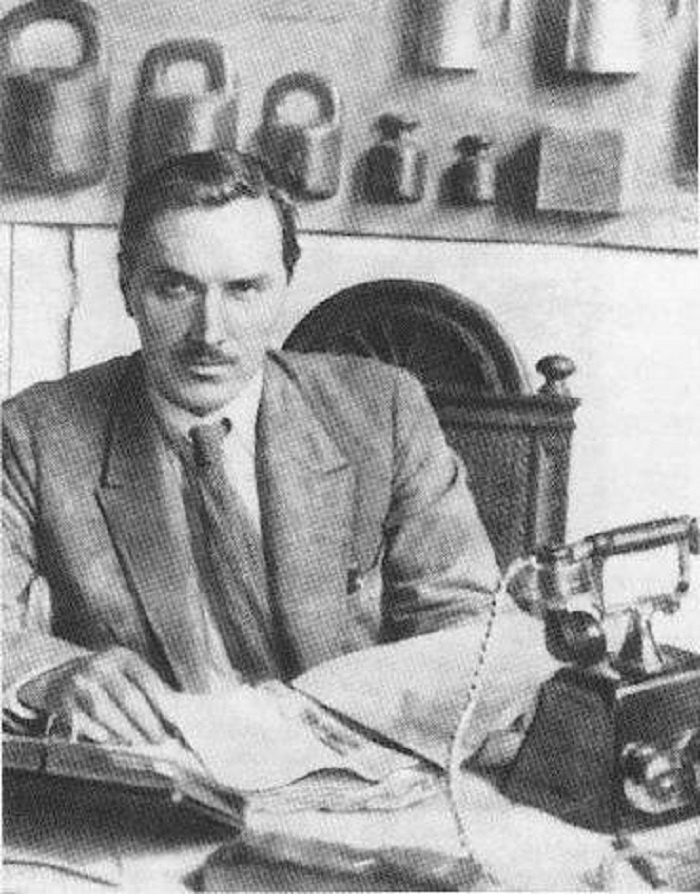

Николай Федоровский был одним из основателей Московской горной академии, где он возглавлял кафедру минералогии с 1918 года. Был организатором и директором Всесоюзного научно-исследовательского института минерального сырья, который сейчас носит его имя. Николай Михайлович разработал комплексный метод исследования минерального сырья, который стал важной частью изучения новых месторождений. Он создавал учебники, научные труды, редактировал специализированные журналы.

С Эйнштейном

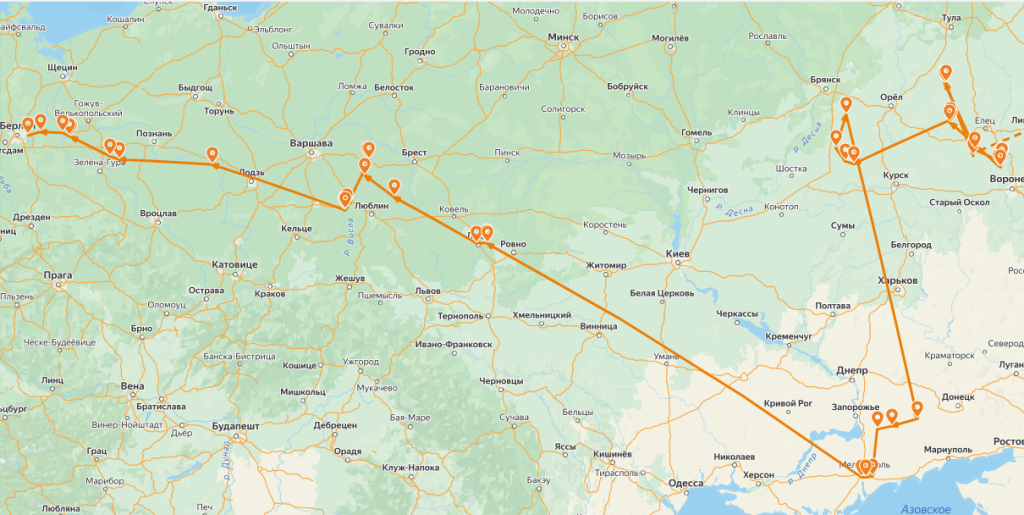

В феврале 1921 года Федоровский информировал Москву об установлении связей с учеными не только в Германии, но и в Голландии, Швеции, Чехословакии и Франции. Во многом этому способствовала его памятная встреча с Альбертом Эйнштейном. Свидетель этой встречи, сотрудник советского посольства, вспоминал:

«Гость сидел в кресле перед Эйнштейном, немного сгорбившись и щурясь от яркого солнечного света, бившего через окно. Эйнштейн смотрел на него с удивлением:

— Так вот, каковы эти люди, о которых рассказывал ему Роллан: «тесто Сократа, Кромвеля, Робеспьера...» Нет, пожалуй, сходства здесь не было ни с первым, ни со вторым, ни с третьим. История не повторилась и вылепила нечто совсем, совсем новое. Сильные костлявые плечи и руки, может быть тянувшие когда-нибудь баржу, ту самую, которая изображена на картине Репина. И бледный лоб ученого… Марго Эйнштейн (падчерица ученого) сказала потом, что выразить это лицо можно было бы в темном камне, но даже и в камне было бы трудно - слишком много в нем скрытой внутренней силы.

Застенчиво улыбаясь, гость на хорошем немецком языке сказал Эйнштейну, что среди первых научных и научно-популярных книг, готовящихся к изданию в Советской России, будет его «Частная и общая теория относительности».

- Не забудьте, - добавил Федоровский, - что страна наша после семи беспримерно тяжелых лет лежит в развалинах. Те немногие произведения, которые доходят до типографского станка, печатаются порой на оберточной бумаге. Для вашей же книги будет отпущена хорошая белая бумага. А она у нас на вес золота!»

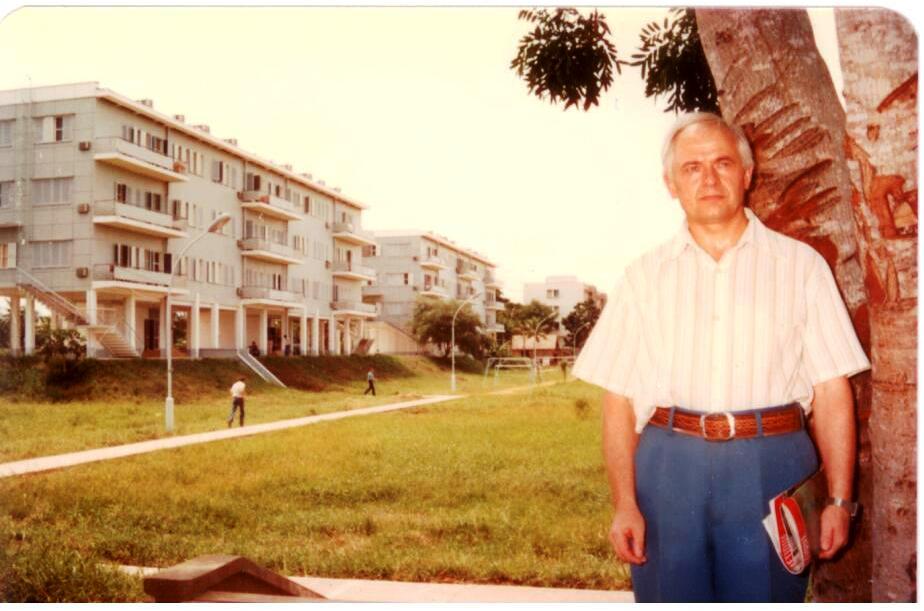

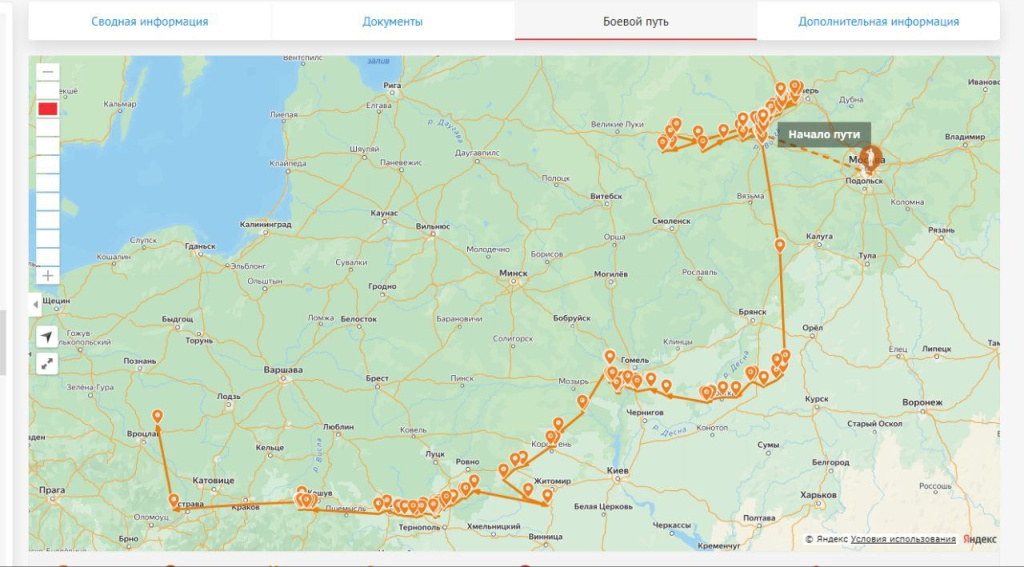

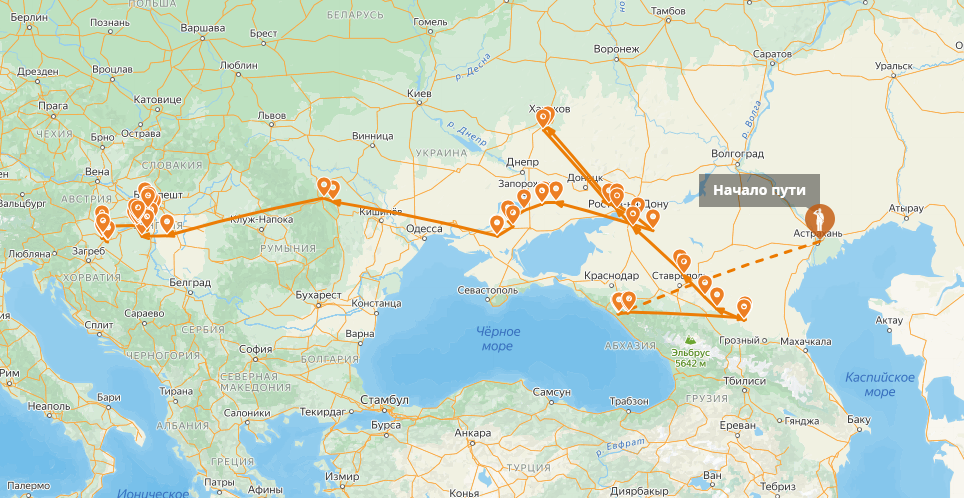

Федоровский часто бывал в экспедициях и участвовал в инспекционных командировках. В ходе этих поездок он посетил большую часть главных горнопромышленных районов страны. Побывал и в странах Европы, путешествовал по Африке.

«В минералогию отец был безумно влюблён как во что-то живое и прекрасное», – вспоминала его дочь Елена.

В Норильске

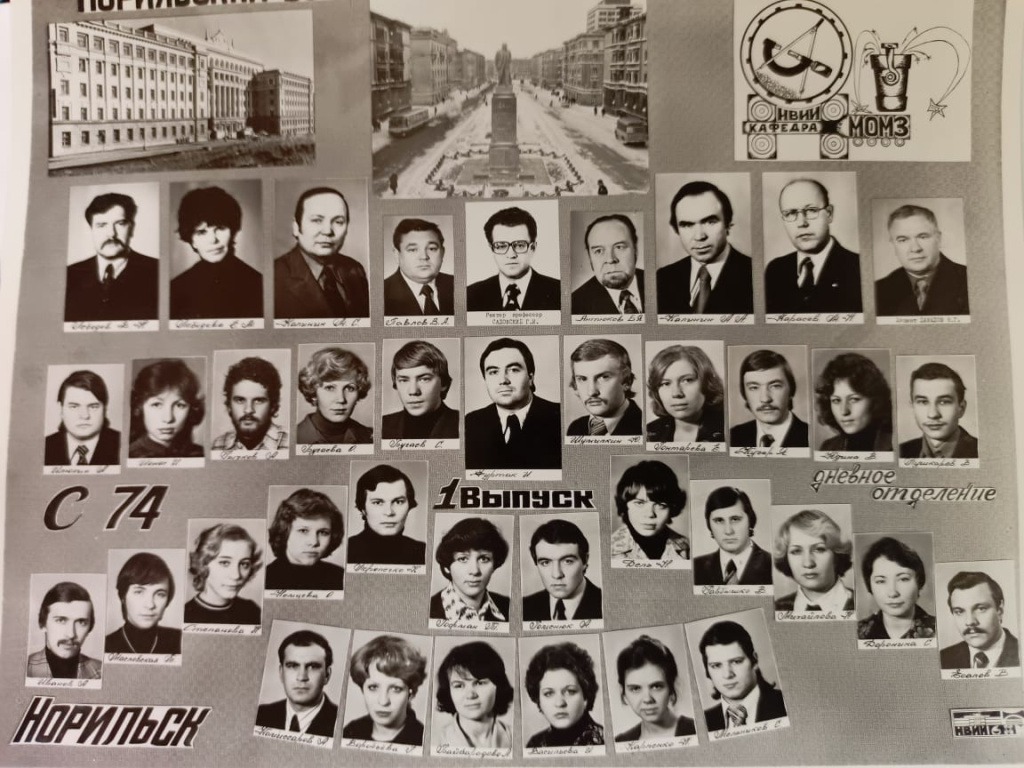

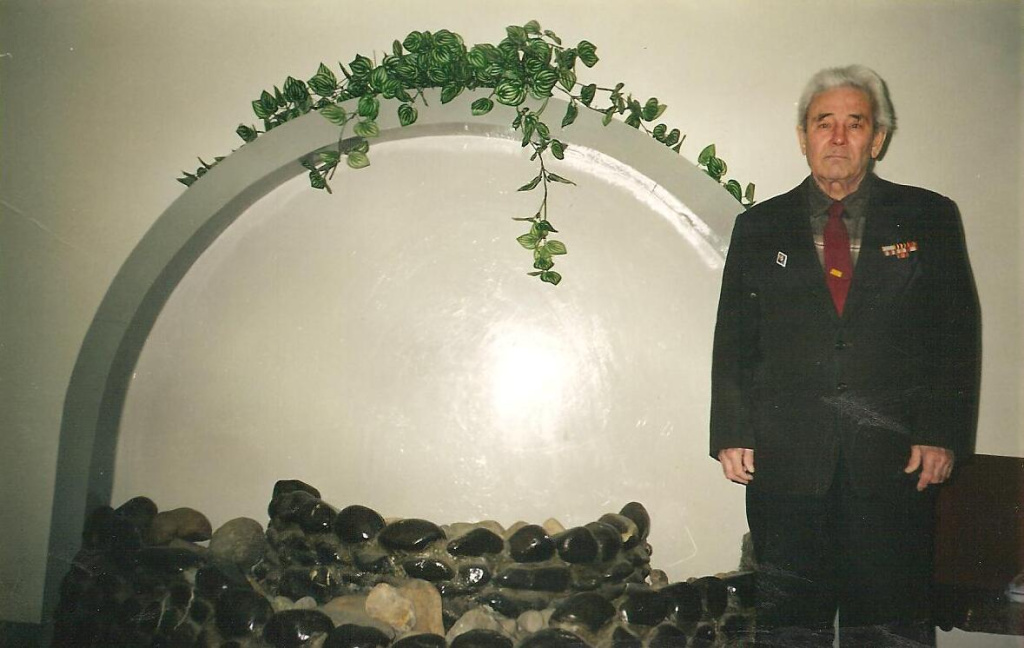

В 1944 году Федоровского репрессировали в Красноярске. Тяжелой работе по погрузке барж он предпочел преподавание и сам попросился в Норильск, где так нужны были образованные люди. 9 лет ученый преподавал в Норильском горно-металлургическом техникуме.

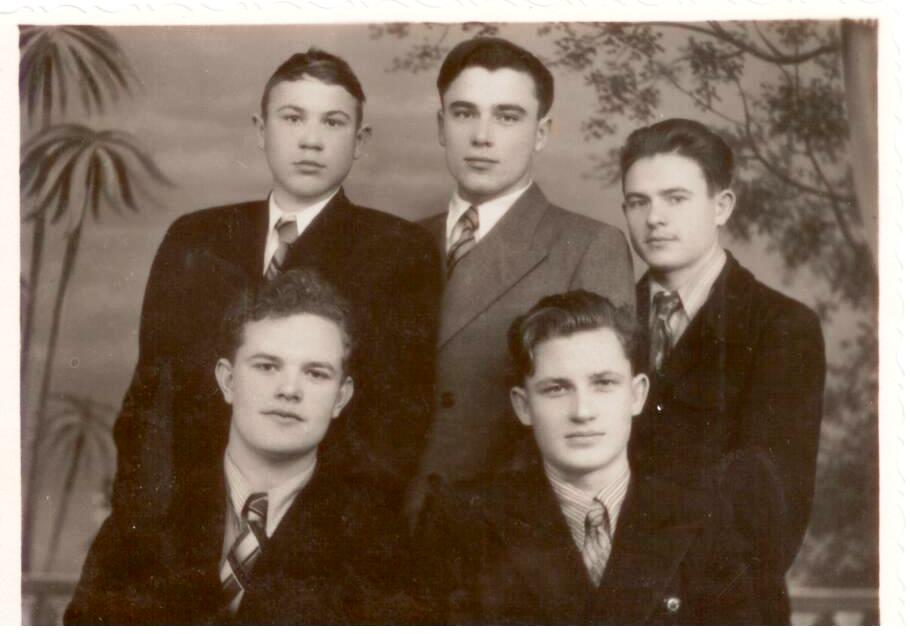

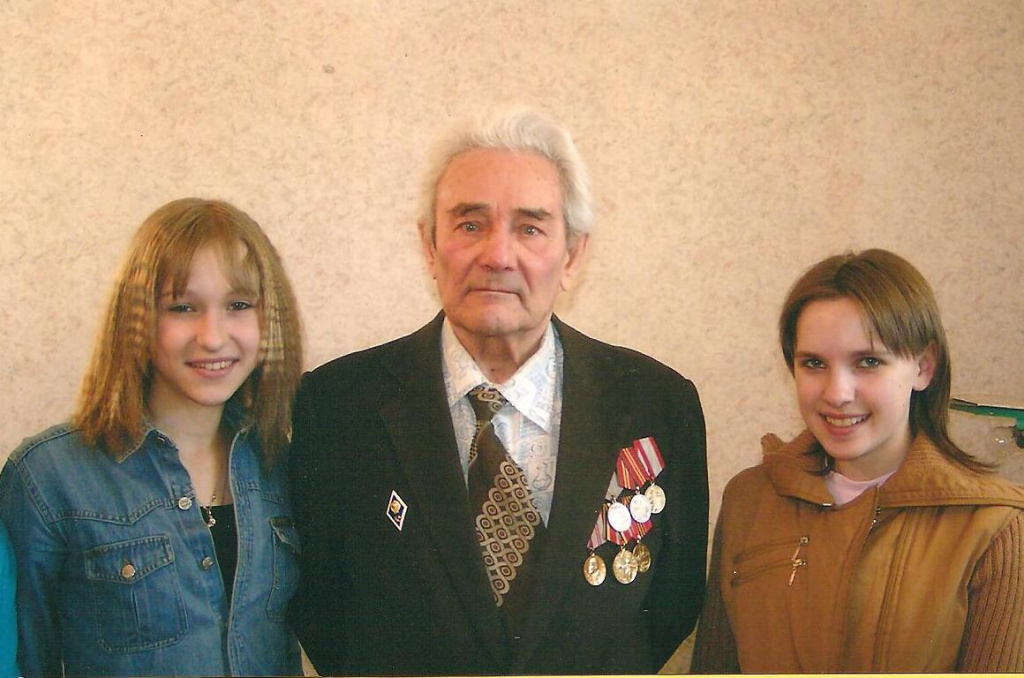

«Мне посчастливилось на протяжении трех с лишним лет почти ежедневно общаться в Николаем Михайловичем, слушать его лекции по минералогии, кристаллографии и месторождениям полезных ископаемых, - вспоминал один из его учеников Никодим Созинов, ставший доктором геолого-минералогических наук. - Сейчас за далью лет многое уже ушло из памяти, но многое осталось на всю жизнь и никогда не забудется. У нас, в Норильском горно-металлургическом техникуме, Николай Михайлович заведовал геологическим отделением, читал лекции и проводил практические занятия. Это - формальная сторона. Фактически же он был для нас, послевоенных подростков, не просто учителем, но и старшим товарищем, добрым другом, к которому мы всегда обращались за советом и помощью. Он был посвящен во все наши мальчишеские тайны и хранил их».

Николай Федоровский попытался в стихотворной форме передать свою любовь к камню, минералам - этим «восхитительным плодам природы». Поэзию он любил и раньше, как об этом можно судить по воспоминаниям дочери, нередко и в молодые годы писал стихи. Но, пожалуй, лишь в Норильске в полной мере проявилась эта грань его таланта:

...И как кислород в атмосфере

Сжигает объятьем огня,

Глубокая страстная вера

Сжигает желаньем меня.

Желаньем во все претвориться,

Что жизнью живою живет,

Желаньем с Вселенною слиться

И с солнцами мчаться вперед.

Качаться по ветру былинкой,

Бежать за морскою волной.

Быть самой ничтожной пылинкой,

Но только пылинкой - живой...

В 1954 году Федоровский был реабилитирован и сразу тяжело заболел. Дочь перевезла ученого из Норильска в Москву. 2 февраля 1955 года он был восстановлен в звании члена-корреспондента Академии наук СССР.